Социальный идеал Кустодиева. Страница 1

1-2-3

Искусство Бориса Михайловича Кустодиева во многом навеяно русской народной социальной утопией, но оно отнюдь не равно ей, оно сложнее и многограннее.

Искусство Бориса Михайловича Кустодиева во многом навеяно русской народной социальной утопией, но оно отнюдь не равно ей, оно сложнее и многограннее.

Он воспринимал свое время во всей его сложности, противоречивости, в диалектике его развития и в тех духовных исканиях и идейной борьбе, которыми были насыщены в России предреволюционные годы, к которым так или иначе был «приключен» художник, и где у него была своя позиция.

Б.М. Кустодиев — художник глубоко общественного склада. Таким он заявил о себе в раннем творчестве, когда, только окончив Академию художеств, выступил в 1905 году с серией сатирических портретов «Олимп», разоблачавших государственный аппарат России, и «Путиловских рисунков», утверждающих интересы революционного народа; таким показал себя Кустодиев и в дни Октябрьской революции, когда одним из первых русских художников создал полотна на революционные темы («Большевик», «Праздник II Интернационала», «Праздник на Неве»).

Свидетельством общественной направленности творчества Кустодиева было вступление его в АХРР (Ассоциация художников революционной России), работа в плакате, оформление революционных празднеств, журнальная графика. Как истинно народному художнику России, Кустодиеву одному из первых было присвоено звание заслуженного художника РСФСР.

Но и там, где искусство Кустодиева внешне кажется общественно-индифферентным («Ярмарки», «Гулянья», «Масленицы» и «Балаганы»),— и там оно исполнено социального накала, отмечено большим смыслом.

Особенность и неповторимость искусства Кустодиева в том, что связанное кровными узами с современностью, оно не выражает ее прямо и непосредственно, не «накладывается» на явления эпохи, но отражает ее в сущностных связях и тенденциях.

Социальный идеал Кустодиева формировался в русле передовой национальной общественной мысли, содержанием которой, начиная с Радищева, было положение угнетенного народа России. В этом смысле Кустодиев в прямом «родстве» с Перовым, Крамским, Репиным и другими художниками, которые служение народу считали своим художническим долгом; со всеми теми в русской культуре, кто «страдал Россией».

Социальный идеал Кустодиева формировался в русле передовой национальной общественной мысли, содержанием которой, начиная с Радищева, было положение угнетенного народа России. В этом смысле Кустодиев в прямом «родстве» с Перовым, Крамским, Репиным и другими художниками, которые служение народу считали своим художническим долгом; со всеми теми в русской культуре, кто «страдал Россией».

Веселая и нарядная муза Кустодиева — родная сестра Некрасовской «музы мести и печали»; она совсем не так беспечна, как кажется на первый взгляд.

Песня, пропетая Кустодиевым, была услышана в глубинах сознания народа, история которого была трудна и мучительна, но который нашел в себе силы для радости и надежды. В этом широком плане нужно рассматривать все, что создано Кустодиевым, начиная с его «крестьянских жанров», так как именно они были интродукцией к кустодиевской России.

Крестьянская среда воспринималась Кустодиевым как хранительница народного духа, выражаемого в художественном творчестве народа, структуре его быта, в обычаях, обусловленных близостью крестьян к земле и природе — родовой изначальностью русской нации.

Создавая свои «Ярмарки» и «Деревенские праздники», художник показал себя знатоком крестьянской жизни, крестьянского характера.

Все это дорого Кустодиеву. Его «Ярмарки» и «Праздники в деревне» рождены той же теплотой души, что и лермонтовские стихи «Люблю Отчизну я...». Жизнь крестьян Кустодиев воспринимает в аспекте уважительности и доверия К их опыту социальной жизни, их труду и культуре.

Кустодиев отмечает в народной жизни поэтическое начало, одухотворяющее труды и праздники крестьян, обходя все мрачное и трагическое, что мучило в крестьянском существовании художников-передвижников, Некрасова, Писемского и других «печальников народных».

Кустодиев отмечает в народной жизни поэтическое начало, одухотворяющее труды и праздники крестьян, обходя все мрачное и трагическое, что мучило в крестьянском существовании художников-передвижников, Некрасова, Писемского и других «печальников народных».

Художник не мог не знать темных сторон крестьянской жизни. Живя много лет в глубине России, в Костромской губернии, он не мог не видеть обнищания крестьянства, его бунтарских настроений, роста капиталистических отношений в деревне. Недаром он высоко ценил картину С. Коровина «На миру».

Но конфликт, борьба не входят в структуру образа крестьянского бытия, который создавал он сам; и даже там, где Кустодиев касается «болевых точек» жизни русского крестьянства, его произведения не носят драматического характера.

Так, например, известно, что скудные земли Верхнего Поволжья не могли прокормить крестьян, в поисках дополнительного заработка они занимались ремеслами, уходили в город.

Кустодиев был знатоком русских народных кустарных промыслов и ему хорошо было знакомо отходничество. Когда художник рассказывает об отходниках или крестьянах-ремесленниках, то воспринимает их не как обнищавших, отчаявшихся земледельцев, а деятельных и жизнестойких сельчан, способных преодолеть невзгоды.

Смысл «крестьянских жанров» Кустодиева не в отрицании, а в утверждении духовного и физического здоровья, чистоты, простоты и бескорыстности человеческих отношений в деревне. Напомним, что первая «Ярмарка» (1906) Кустодиева создавалась одновременно с «Олимпом». «Облитый горечью и злостью», «Олимп» кажется кунсткамерой физических и моральных уродств — таким видел художник правителей народа, которому он в эти же годы посвящает проникновенные и уважительные свои создания.

Насколько же историчен образ русского крестьянства в произведениях Кустодиева? В «покое» и «безбранности», патриархальности и просветленной гармоничности отношений кустодиевских «крестьянских жанров» есть та идилличность, которая уводит их к народной социальной утопии.

Насколько же историчен образ русского крестьянства в произведениях Кустодиева? В «покое» и «безбранности», патриархальности и просветленной гармоничности отношений кустодиевских «крестьянских жанров» есть та идилличность, которая уводит их к народной социальной утопии.

Но дух свободы, раскованность, человеческое достоинство и радость рождены в них, несомненно, временем — предчувствием социальных перемен, верой в народное счастье, силу и возможности народа, предчувствием Революции.

Исконная мечта русских писателей и художников о свободном русском крестьянине приобрела в преддверии революции реальность: «Над Русью оживающей иная песня слышится...» Это и питало творческое мировосприятие Кустодиева, как бы «пел он воплощение счастья народного...».

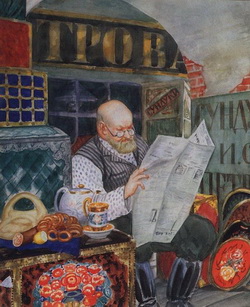

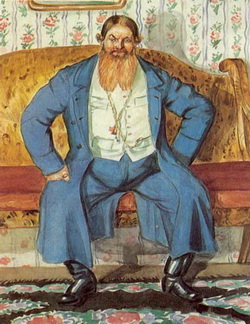

Одновременно с крестьянской темой в творчестве Кустодиева оформляется и другая тема, которая на много лет станет в его искусстве ведущей, — тема жизни русского купечества.

В 1910 году, когда были написаны «крестьянские» полотна Кустодиева — «Ярмарка» и «Праздник в деревне», создаются первые «купеческие» — «Гулянье», «Провинция» с торговыми рядами, приказчиками и купцами, а в 1912 году «Купчихи в Кинешме» — произведение в своем роде программное.

После 1910 года крестьянская тема в творчестве художника отступает на второй план, но никогда не уходит совсем, оставаясь как бы питательной почвой его искусства. После Октябрьской революции она снова активизируется— теперь в основном в графике — цикл «Времена года», «Ярмарка» (1926), иллюстрации к произведениям Некрасова и другие.

Обращение Кустодиева к крестьянской теме было закономерным для него как художника-реалиста, выросшего в недрах передвижничества. Крестьянское начало как бы отводило художника к традициям гуманистической русской литературы и искусства, ведущим началом которых было их неизбывное чувство долга перед народом.

Но интерес Кустодиева к купечеству как теме искусства кажется неожиданным — она была, казалось, уже исчерпана Федотовым и Перовым, русским критическим реализмом; и в начале XX века, в эпоху лидерства в русской культуре «Мира искусства» и символизма, обращение к ней выглядело даже странным архаизмом.

Но интерес Кустодиева к купечеству как теме искусства кажется неожиданным — она была, казалось, уже исчерпана Федотовым и Перовым, русским критическим реализмом; и в начале XX века, в эпоху лидерства в русской культуре «Мира искусства» и символизма, обращение к ней выглядело даже странным архаизмом.

В искусстве Кустодиева в этом плане не было единомышленников. Изысканному, утонченному восприятию «мирискусников» и визионерскому воображению символистов купеческий мир Кустодиева претил своей материальностью и казался слишком заземленным и пресным для того, чтобы можно было найти в нем начала гротесковости, открыть поэзию ужасов.

Только А. Ремизов, выросший в этой среде и хорошо знавший быт русского купечества, ввел этот образ в символистскую литературу, переведя купеческую бездуховность, страсть к наживе, дремучую примитивность его сознания в «ценность» декадентской, модернистической образности.

Предыдущая глава

1-2-3

Жнея (Б. Кустодиев, 1918 г.) |  Портрет Ю.Е. Кустодиевой с сыном (Б.М. Кустодиев, 1904 г.) |  Портрет Шишановской (Б.М. Кустодиев, 1921 г.) |