К. Б. Кустодиев. О моем отце. Страница 10

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Время было трудное, и для картины не нашлось холста нужного размера. Поэтому, по просьбе отца, я взял его старую картину «Терем» (групповой портрет), натянул обратной стороной на подрамок и загрунтовал. Отец приступил к работе — сделал рисунок и начал писать картину. Мыльную пену я сбивал для него в большом тазу: он хотел, чтобы пена в картине была настоящим натюрмортом. Позднее в стене предбанника было написано окно, в которое виден город с его шумной и оживленной жизнью. Отец любил даль в картине, глубину и маленькие масштабы этой глубины. Он всегда восхищался по этому поводу малыми голландцами и нашим Федотовым. Что касается самого образа, то он стремился сделать его типическим, русским, дать идеал женской красоты с точки зрения простого народа. Эта картина в 1933 году была приобретена А. М. Горьким для картинной галереи Нижнего Новгорода (ныне города Горького), где она теперь и находится.

Писатель Е. И. Замятин предложил отцу провести лето 1925 года в городе Лебедяни. Будучи отличным рассказчиком и горячо любя свой город, Замятин увлек отца красотами родных мест. Отец как всегда «загорелся», и поездка была решена. Сопровождала его мать; мне удалось выбраться лишь в конце лета, дней на десять. В письмах ко мне отец просил привезти ему масляные краски и грунтованного картона, так как с собой он взял только акварель и бумагу. Захватив все просимое, я выехал из Ленинграда.

Отец встретил меня радостно. Жил он в аккуратном одноэтажном домике, окруженном фруктовым садом. Комната была просторной, светлой. Я приехал к завтраку — на столе стоял горячий самовар. Я не успевал отвечать на вопросы и, в свою очередь, интересовался тем, что сделал отец за лето. Лебедянь ему нравилась. Нравилась тишина глухой провинции. Шутя, он говорил, что этот городок даже революция не смогла разбудить. «Ведь в какое интересное время живем, а этот город спит...» Он показывал мне ряд замечательных этюдов Лебедяни, исполненных акварелью.

После завтрака мы отправились на этюд. Отец положил в свое кресло этюдник, грунтованную картонку и любимый складной французский мольберт, всегда сопровождавший его на этюдах. Я повез отца по тихой, заросшей травой улице; потом выехали к берегу Донца. Здесь отец скомандовал: «Стой!» Я поставил мольберт, раскрыл этюдник, установил на мольберт картон. Отец с радостью выпустил краску из тюбиков и стал писать купу деревьев, лиловое от надвигавшейся грозы небо...

Каждое утро и вечер я возил отца на этюды. Писал он город с его церквами, отдельные дома, деревья; несколько раз рисовал в альбом людей. Часто к нам заходил Е. И. Замятин, которого угощали чаем в саду под яблоней. Отец с удовольствием слушал его рассказы и, в свою очередь, вспоминал всевозможные истории времен детства и юности.

В 1925 году отец делал снова эскизы для оформления спектакля «Блоха», на этот раз для Большого драматического театра в Ленинграде. На мой вопрос, как он может вторично делать эскизы и не повторять своей московской постановки в МХТ-2, отец ответил: «Вот как раз меня это а интересует — не повторяться, сделать совершенно по-другому».

Как всегда, он делал первоначальные карандашные наброски в альбоме. 3атем были написаны большие эскизы на фанере. И, наконец, нарисовал костюмы; их было более семидесяти. По эскизам отца декорации выполнил я совместно с художниками Окороковым и Кононовым. Особенно измучила нас завеса, на синем фоне которой были изображены белые горошины (снег); диаметр каждой горошины пять сантиметров. Всего мы натрафаретили около 75 тысяч горошин — приходилось ползать на коленях в продолжение пяти дней, сильно рябило в глазах. В одном из актов надо было написать самовар — он должен быть пятиметровым! Я хотел писать его прямо с общего эскиза, но отец сделал дополнительно большой рисунок: «Кира, бери этот эскиз, с него гораздо легче будет писать. Добавляй какого хочешь цвета, но чтобы самовар выглядел совершенно круглым — я этого требую! Самовар — натюрморт».

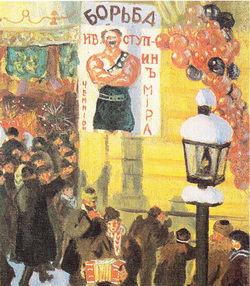

Отец приезжал в театр на монтировочную репетицию, принимал нашу работу, следил за игрой актеров. А на премьере «Блохи» сидел в ложе позади жены и меня - он стеснялся публики. Однако после окончания спектакля зрители встали со своих мест, повернулись к нашей ложе и устроили ему бурную овацию. Он был очень тронут, долго раскланивался. Дома, за чаем, мы обсуждали спектакль — отец считал, что игра московских актеров выше, чем ленинградских, постановка наша тоже слабее, но декорации в Ленинграде лучше — создают более выразительный образ народного балаганного зрелища.

В 1926 году московский Малый театр заказал отцу декорации к пьесе «Голуби и гусары» В. Волькенштейна. В Ленинград приехали режиссер Лев Михайлович Прозоровский и автор пьесы. Прозоровский провел у нас несколько дней — рассказывал о своей экспозиции; слушая, отец, по обыкновению, делал наброски.

В пьесе речь шла о компании так называемой «золотой» гусарской молодежи и о скопцах в царствование Александра I; место действия — Петербург.

Во время работы отец прочитал много книг о скопцах; в библиотеке сделали подбор литературы — всего 25 книг — и разрешили их выдачу на дом. Знакомясь с историей этой секты, отец возмущался: «Какой ужас! Главный хозяин держит у себя в подчинении сто человек и даже больше, сам богатеет, а эти дураки на него работают; причем сам хозяин был полускопцом и заводил себе „богородицу", а те, другие, даже любить не могли!» Он придумал очень простую конструкцию декораций — на сцене боковые кулисы, упирающиеся в завесу фона. Когда черновые эскизы были закончены, я рассчитал и сделал из картона макет, который отец расписал масляной краской.

Пока я делал макет, отец на фанере, предварительно мной загрунтованной, писал маслом эскизы. Работал быстро, легко, с азартом. Каждый эскиз писал примерно три-четыре дня. Они изображали палату скопца — красную (вроде гостиного двора), зеленую комнату гусаров (с полуциркульным окном, в которое видна Петропавловская крепость), зал, где происходят радения скопцов. Занавес к спектаклю должен быть раздвижным. На занавесе изображена радуга, поверх которой фигуры скопцов и танцующих гусаров, а под радугой бутылки шампанского, рюмки и атрибуты скопцов — деньги и кресты.

Когда эскизы и макет были готовы, я повез их в Москву для сдачи дирекции Малого театра.

По отцовским эскизам я писал самостоятельно уже три постановки, и все же на прощанье он мне сказал: «Если ты пишешь декорации — это должно являться для тебя, в данный момент конечно, самый главным в жизни; не будешь заглядываться на молодых актрис — работу выполнишь. Внимательно слушай, что говорит режиссер, но если будешь считать, что он неправ, отстаивай свою точку зрения и пиши как считаешь нужным, — ведь режиссер в писании декораций ничего не понимает. Мне важно, чтобы ты передал дух моих эскизов, а будет ли на месте, как у меня, живописное пятно, это совершенно неважно. Необходимо на большой плоскости холста суметь передать мною виденное, мое чувство, живописность моего эскиза, а не гнаться за точно увеличенной копией. Какими средствами ты это сделаешь, неважно — важен результат, то есть как декорация будет смотреться из зрительного зала, „с расстояния"».

«Желаю, дорогой, успехов; делай постановку как следует — осенью приеду смотреть!» — закончил отец свое напутствие и затем, после некоторой паузы сказал: «Кира, ты знаешь, мне не хочется больше жить, я смертельно устал...» Ему это было совершенно не свойственно. Никогда за всю свою жизнь я ничего подобного от него не слышал, даже в период операций. Тяжело и горько мне было оставлять отца в таком состоянии, но ехать было необходимо. Я простился и ушел.

Эскизы декораций и костюмов у всей труппы Малого театра имели большой успех. Три месяца я писал декорации в специальном зале театра. А когда вернулся из Москвы — это было утром 15 мая 1927 года — отец сидел в своем кресле, а перед ним, на мольберте стоял портрет молодого японца Кумано сан. Отец обрадовался моему возвращению и сейчас же стал показывать портрет — свою последнюю законченную работу, которой был очень доволен. «Смотри, — говорил он, — получился интересный портрет, и писал я его быстро — всего двенадцать дней; писал и вспоминал художника Хокусая, который говорил в девяносто лет, что если он проживет еще лет десять, то тогда наверное научится рисовать; вот дожить бы до этого. Хотя я и сейчас могу карандашом нарисовать фигуру хоть с пальца, хоть с уха, но нет еще той пластики, умения, какие были у великих мастеров».

Я стал расспрашивать, что еще им сделано за время моего отсутствия, и он показал мне вторую работу — еще не законченный портрет: на голубой кушетке на спине лежала обнаженная девушка с закинутыми за голову руками. Ее тело поражало своей серебристостью и напоминало перламутр, но одновременно с этим было необычайно шелковистым. Я сказал, что, на мой взгляд, тело девушки закончено, и отец согласился, добавив, что ему осталось дописать только лицо, ноги и голубую драпировку.

Затем он стал интересоваться подробностями моей работы в Москве. Выглядел он плохо, был бледен, чихал, его знобило. Он говорил, что простудился, когда 5 мая ездил в гости к А. Н. Толстому в г. Пушкин. Вечером я опять зашел к отцу — был день его именин и пришли гости.

Эти два портрета — портрет Кумано сан, законченный между 28 апреля и 3 мая, и оставшийся неоконченным портрет приятельницы моей сестры Жени Александровой, оказались последними работами отца...

Когда его хоронили, по настоянию матери решили поставить на могилу древнерусский деревянный крест. Делал его по рисунку-проекту архитектора П. И. Сидорова и моему краснодеревец M. М. Трифонов. Отец часто говорил, что желал бы после смерти быть кремированным, урну же закопать в землю, а рядом чтобы росла березка; но чтобы ни в коем случае не клали на могилу каменной плиты. «Я хочу, чтобы земля была как на сельском кладбище. Красивы заграничные кладбища, но наши деревенские, запущенные, с крестами, — лучше, воздушнее. И когда я умру, хочу, чтобы музыка играла».

Воспоминания К. Б. Кустодиева написаны в 1959 году. Публикуются впервые.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Вечерний пейзаж (Б. Кустодиев, 1917 г.) |  Сундучник2 (Б.М. Кустодиев, 1918 г.) |  Масленица (фрагмент) |