К. Б. Кустодиев. О моем отце. Страница 4

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

...Отец уже одет для верховой езды — русская рубаха ниже талии подпоясана красным кушаком, кисточки кушака почти у колена, на рубашку надет серый или чесучовый пиджак, серые брюки заправлены в русские сапоги, на голове кепи с пуговкой, в руке витой хлыст серебряного цвета. Я иду в конюшню седлать нашего иноходца Серку. Серка — белая лошадь, очень послушная, но седла не любит. Но вот Серка оседлана, я подвожу ее к крыльцу; отец садится на Серку, я на рыжую, выпрошенную на время у нашего соседа — профессора Б. К. Поленова. Как всегда, нас провожает с напутствиями мать и сестра. Сторож Павел Федосеевич открывает калитку, отец выезжает, а моя лошадь начинает кружить, понимает, что на ней мальчишка (мне тринадцать лет), я пускаю в ход хлыст, — ну, теперь все в порядке, рыжая идет хорошо.

В полкилометре от «Терема» деревня Маурино, через которую шла дорога в Клеванцово — до него около девяти километров. Еду с отцом рядом то рысью, то галопом, иногда переходим на шаг, давая лошадям

отдых. Чудесные у нас места — поля, взгорья с виднеющимся вдали леском! Слева блестит купол церкви Богородицы в Звереве. Вечерняя тишина. Поля уже сжаты, кое-где скирды неубранного хлеба. Подъезжаем к деревне Михалево, ребятишки гурьбой бегут открывать деревенские ворота. По обычаю за это полагаются конфеты — паточные леденцы в ярких, цветастых обертках, я их тоже, как и все наши ребята, очень люблю.

Проехали деревню. Отец останавливает лошадь: «Смотри, - говорит он мне, — какая красота, вот облако, похожее на льва, а это — витязь скачет на лошади!» Я поддаюсь очарованию... Отец начинает казаться непобедимым богатырем, себя я воображаю его оруженосцем и мечтаю о том, что мы, вот так верхом, будем ехать целую вечность, совершая замечательные дела; и я, конечно, буду закармливать всех деревенских мальчишек и девчонок конфетами, когда они, вот как теперь, будут открывать нам ворота.

Через Клеванцово подъезжаем к погосту, спускаемся к речке Медозе и проезжаем ее вброд, лошади фыркают, останавливаются и долго пьют воду. Дальше вдоль Зверева через Вырубки — в лес. Там отец начинает рассказывать страшные истории про зверей, про бабу! Ягу, живущую где-то рядом. Я верю и не верю, но все же немного, на какой-то момент становится страшновато. Кругом уже темно, восходит луна, зажигаются светлячки; я стараюсь держаться ближе к отцу, а он, как всегда, посмеивается: «Ну, ты же хочешь быть богатырем или рыцарем, а те ничего не боялись». Я стараюсь побороть свой страх, и он постепенно проходит.

За Зверевым находилась очень красивая деревня Бородино. Стояла она на высоком обрыве — вся в зелени берез, внизу протекает речка. Еще издали слышны звуки гармошки, это девушки и парни водят хороводы и поют чудесные песни. Девушки в красных сарафанах — домотканых и покупных, парни-гармонисты — в цветных рубахах. Хороши были их песни под гармонь, красивы хороводы — яркая, запомнившаяся на всю жизнь картина. Долго отец смотрел и слушал, наконец, мы трогаемся домой. В таких прогулках мы проезжали обычно 25—30 километров.

Дома на балконе весело пыхтит самовар. Заждавшаяся мать ставит на стол вкусные домашние сдобы, варенье, аппетитно шипит на сковородке яичница, а по всему телу разливается приятная усталость. За чаем отец рассказывает о виденном, как всегда шутит, смеется. Мать посылает меня спать, но он говорит: «Пусть посидит с нами, ведь такой день бывает редко, пусть запоминает!»

В 1916 году в Петрограде отец получил заказ на портрет. Заказчик имел свой особняк и прекрасный выезд — пару лошадей с подстриженными хвостами, упряжкой без дуги (на заграничный манер), открытое ландо; кучер «под англичанина» в цилиндре. Он предложил нам прогулку на Острова. Как всегда, отец взял с собой альбом. Он остался очень доволен поездкой; привез большой букет осенних кленовых листьев. Я стал просить показать рисунки в альбоме. Мы сели на тахту в мастерской, и отец развернул альбом: наброски лошадей и ландо, дуб-великан, золотые березы, клен. Он с увлечением говорил о красоте осени, о деревьях, одетых в яркий осенний наряд. Тут же он решает писать картину «Осень».

Через несколько дней, вернувшись из школы, я зашел в мастерскую и увидел начатую картину. Те же осенние деревья, тот же дуб-великан. Уже намечены лошади и коляска. Неделю он писал картину, и с каждым днем она становилась все оживленней и красочней, все совершенней. «Знаешь, Кира, — говорил отец,— все хорошо в картине, а вот за деревьями ничего нет. Напишу я, пожалуй, дома, правда, не такие, как на Островах, а что-нибудь из волжской провинции!» Эту картину он считал лучшей из всех, где у него изображена осень.

Лето 1917 года, после второй операции, отец провел в санатории «Конкала», в семи километрах от Выборга. Несмотря на плохое самочувствие, он много работал. Я приехал туда в конце августа. Однажды я повез отца в кресле — по проселочной дороге, мимо какого-то хутора — к красивому озеру, расположенному в лесу среди берез и елей. Восхищенный видом озера, он решил его написать. Я поставил ему мольберт, на него подрамник с натянутым холстом, и отец погрузился в работу. Этюд получался интересным. Почти закончив, отец решил, что этюд «пуст», и я получаю распоряжение: «Кира, становись около березы, я тебя напишу, не люблю писать этюды без фигур, пусто как-то без них, а когда приходится писать без людей, то мне всегда хочется их приписать».

Уже тогда, из-за своей болезни, отец с кресла вставать не мог, и поэтому в Петроград ему пришлось возвращаться в «собачьем» вагоне. За кресло было уплачено как за багаж. Скорый поезд шел четыре часа, и все это время отец находился в «обществе» собак; их было несколько: пудель, бульдог, терьер и охотничьи. Собаки были в намордниках и на сворках, зацепленных крючками к стенкам вагона, отец в кресле поместился посредине. Всю дорогу он рисовал собак. Ему нравилось и то, что, как он говорил, «делай что хочешь — никому не мешаешь!».

...Осень 1918 года. По городу идут обыски: нужно ликвидировать притаившихся белогвардейцев, спекулянтов, изъять припрятанное «на случай» оружие. Пришли с обыском в наш дом. Двор полон народа: оказывается, в подвале обнаружено большое количество винтовок, наганы, патроны, шашки, арестованы три белогвардейца. Все это я сообщал родителям, мои «донесения» очень пугали мать, ведь, по ее мнению, и у нас было «военное вооружение» — охотничье ружье и две малокалиберные винтовки. «У нас ружья, что же будет?» Отец по обыкновению шутит: «Ну, кому нужно такое „страшное вооружение"?»

Но вот дошла очередь и до нашей квартиры: часа в четыре дня раздался стук в дверь. Отец в это время работал в мастерской. Дверь открыл я, на лестнице стояло человек шесть — восемь. Впереди матрос огромного роста, с большим чубом, в бескозырке, под распахнутым бушлатом на форменке перекрещенные пулеметные ленты, на правом боку в деревянной кобуре маузер. Несколько матросов в широченных клешах, с винтовками, женщина, по-видимому, работница в красном платке и черной кофточке, в кобуре наган, и рабочий в кепке и кожаной куртке, с винтовкой; у всех на груди алые банты.

Матрос-великан сразу решает, что здесь «опять живет буржуй». «А ну, показывай, что у вас есть!» Из передней через гостиную проходят в мастерскую к отцу; увидя его в кресле, спрашивают о здоровье. Оглядев стены, увешанные картинами, интересуются: «Вы, значит, художник?» Потом присаживаются на тахту. Матрос-великан интересуется, сколько нужно времени, чтобы написать картину. А портрет? Где всему этому учатся? «Хорошее дело, теперь художники очень нужны пролетариату, вот какая теперь начнется прекрасная жизнь!» Проговорив об искусстве более часа и попросив отца писать много хороших картин «для мировой революции», они желают здоровья и трогательно, нежно пожимают ему руку.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

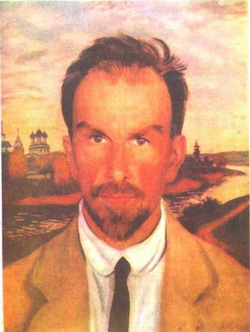

Портрет Ю.Е. Прошинской (Б.М. Кустодиев, 1901 г.) |  Проводы М.В. Добужинского в Европу (Б.М. Кустодиев, 1924 г.) |  Портрет искусствоведа и реставратора А.И. Анисимова (1915 г.) |