И. Б. Кустодиева. Дорогие воспоминания. Страница 6

1-2-3-4-5-6-7

Через месяц рана зажила. Папа вернулся домой. Когда его внесли в квартиру, я спросила о здоровье. «Отлично, отлично!» — ответил он, весь светясь радостью, глядя на стены мастерской, на свои творения. И снова работал, работал, не жалуясь на страшные боли в высыхающей правой руке, на мучительные судороги в ногах. Лежа в кровати, он сам не мог даже повернуться!

Да, этот мученик, страдалец и одновременно творец, несущий в своих произведениях любовь к Родине и зовущий к радости жизни, был «настоящим человеком».

«Настоящим человеком» была и его верная подруга — моя мать, Юлия Евстафьевна. Когда папа познакомился с ней, это была очаровательная, умная девушка, художница. (Работая машинисткой, она окончила школу Общества поощрения художеств.) Счастье их семейной жизни было недолгим: потеря младшего сына, а вскоре — страшная болезнь папы. Сколько любви, преданности, какое чувство долга нужно было для того, чтобы пятнадцать с половиной лет отдать помощи и душевной поддержке тяжелобольного мужа! И никогда ни слова недовольства, ни намека на усталость. Верный друг, нежная мать и хозяйка, она была женщиной необычайной душевной чистоты и удивительной доверчивости. Все тяготы жизни, все заботы по дому и семье лежали на ней одной. Да, отец не ошибся в выборе спутницы жизни, она была достойна его. Я хочу, чтобы все это знали, ибо без ее повседневной помощи и ухода он не мог бы жить, не мог бы работать!

...Утро. В 9 часов 30 минут приходит массажистка. Зимним утром темно, хочется поспать, но Матильда Ивановна пунктуальна и неумолима, папа сердится: «Опять Матильда спать не дала!» Кофе я ему подаю в кровать, в поильнике с носиком — он пил лежа. Говорит: «Как невкусно в поильнике, в чашке совсем другое». Лежит он на специальном резиновом матрасе, в который ежедневно наливают теплую воду, чтобы не было пролежней. Затем выезжает на кресле в мастерскую. «Айришь! Умываться!» — весело зовет меня. Я подаю теплой воды, причесываю его. Папа говорит: «Мне приятно, когда ты меня причесываешь!» Затем принимается за работу.

В 1923 году дядя Михаил Михайлович (он жил с нами с 1921 года) вместе с нашим другом столяром-краснодеревцем M. М. Трифоновым соорудил столик из легкой доски, которая поддерживалась металлическими планками, приделанными к ручкам кресла. На нем папа и работал — рисовал, занимался гравюрой. (У его постели был приспособлен столик-пюпитр, который отходил от стены и висел над кроватью, давая возможность читать книгу, не держа ее в руках. На ночь папа любил читать по-французски.) В мастерской стоит круглый вертящийся стол, тоже специально приспособленный Михаилом Михайловичем. Здесь лежат краски, карандаши, кисти и другие «орудия производства». (Ни трогать, ни убирать здесь не позволяется ничего. Я тихонько по утрам стираю с него крошки от резинки, вытираю пыль. Осторожно — папа узнает и рассердится!) Палитру он кладет отдельно, на низенький круглый детский столик на роликах. Всегда приветливый, остроумный, он работает с десяти утра до позднего вечера. Кто бы ни пришел, а ходили к нему весь день — из Госиздата, из театров, просто так — все заставали его за трудом, видели в его руках карандаш, перо, кисти. Нередко он зарисовывал своих гостей для будущих произведений... Папа даже чертыхается— надоели все, не дают спокойно работать!

Папа сидит в кресле на колесах. Ноги в меховых чулках выше колен покрыты пледом на лисьем меху. Он часто зябнет, и тогда в мастерской топят «буржуйку» — круглую железную печку с трубой, в 1918 году появившуюся в углу около кафельной печи с нишей, где на полочках стоит скульптура. Он очень увлекался теперь линогравюрой, с трудом, но непременно сам резал ее. Я не одобряла этого и говорила: «Зачем тебе эта чернота? Ты живописец, ну и пиши красками. Это не для тебя!» Он в ответ смеялся: «Ничего-то ты не понимаешь! Ведь это так интересно!» И радовался, как ребенок, когда В. В. Воинов и Г. С. Верейский помогали ему печатать гравюры.

Вечер. Втроем садимся пить чай в папиной мастерской за маленьким столиком. Тепло, уютно. Мама, папа и я. Папа шутит: «Как хорошо! Наконец-то мы одни, гостей нет, можно спокойно посидеть и выпить чаю!» Звонок — приехали сразу трое. Папа весело смеется. Каждый день, а уж вечером особенно, у нас народ. Папа любил людей, радовался им, его интересовали даже мои гости — мальчишки и девчонки, приходившие из школы. «Покажи, покажи своих гостей!» — требовал он. Нет, я не помню, чтобы он на кого-нибудь или на что-нибудь серьезно сердился. Ко всем событиям он обычно относился с юмором. Как, например, я изводила его четыре года подряд занятиями по постановке голоса (я училась в Театральном институте). До чего же ему надоели все мои «гекзаметры» и упражнения: все слышно. Но он только однажды, как всегда деликатно, сказал мне: «Господи, хоть бы что-нибудь новенькое выучила, а то все „щит перед грудью"!» Тогда в Театральном институте увлекались биомеханикой, акробатикой, заставляли нас лазить по лестницам, «кубам», площадкам... Папа смеялся: «Когда спрашивают, что делает моя дочь в институте, я отвечаю: „Оправдывает кубы и площадки!"» Как-то он нарисовал меня акварелью — спящей, и ноги на спинке дивана — после очередного занятия «биомеханикой».

Последние три года его борода начала седеть, и он сбрил ее, оставив усы. «Что ты кокетничаешь?» — шутила мама, любившая его бороду. «Нельзя, нельзя, — отвечал он. — К нам ходит молодежь, бывают хорошенькие барышни, а борода поседела, это меня старит». Он всегда был в безукоризненно белом воротничке, красивом галстуке и очень следил за собой, особенно при гостях.

Осенью, в темные, дождливые дни, работать маслом долго было нельзя, он огорчался. Только увлечется, наступает темнота — освещение меняется, надо бросать! Когда папа начинал новую картину, запирались двери и он просил не шуметь. Посторонним не любил показывать незаконченные произведения, всегда поворачивал их на мольберте обратной стороной. Ну, а мы-то, конечно, смотрели и радовались каждому мазку. Вот он, наметив слегка карандашом или кистью контуры, начинает писать маслом. Пишет удивительно быстро. «Ну как, нравится?..» — «Хорошо... хорошо», — отвечаю с видом знатока, а в душе поднимается радостное, трепетное чувство — папа опять пишет новое, опять картина, опять чудо...

Когда он приступал к работе над портретом, то некоторое время присматривался к человеку, его характерной позе, жесту, находил характерный поворот головы, манеру сидеть, и тогда только начинал писать. Всегда просил разговаривать, улыбаться, чтобы было живое лицо. «Ну, а теперь помолчи-ка минутку», — говорил он мне, при позировании охотно болтавшей, и двумя-тремя мазками делал до того мое выражение, так всегда похоже, что его друзья говорили: «Ну, Ирина у него и с закрытыми глазами всегда выйдет как живая!»

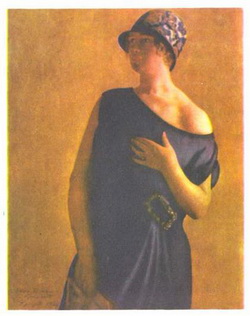

Папа всегда любил писать полных. Я угодила ему, выросла «в его вкусе». А. Н. Бенуа шутил: «Ирина постаралась — точь-в-точь знала, что нужно Борису Михайловичу для модели!» И я много позировала — стоя, сидя, лежа; не только для портретов, но и для персонажей картин, обложек, гравюр, иллюстраций. Как-то В. Д. Замирайло прислал ему натурщицу Лелю, маленькую, худенькую. Папа порисовал ее, заплатил хорошо, а потом сказал: «Нет, не буду больше, уж очень она постная. Ну-ка, Путя, попозируй ты!» Для «Русской Венеры» я стояла, держа в руках линейку, так как веник достали не сразу. Мы оба очень смеялись — причем линейка? Распускала волосы, выходила после ванны — для картины нужно было тело, разгоряченное после мытья. Для «Купчихи с зеркалом» служила горничной, «подавая шубу» — на самом же деле держа папин лисий плед, которым ему покрывали ноги.

Иногда устанешь сидеть, обмякнешь, он говорит: «Ну-ка, приободрись», — и опять выпрямишься и позируешь. Я любила позировать и всегда это делала охотно, даже в детстве. Последние годы вечно ему нужна была то рука, то голова, позировала я то сидя, то стоя в платке. Позировала часто и обнаженной, например для гравюры «Купальщица».

1-2-3-4-5-6-7

Волга. Радуга (1925 г.) |  Пожар в Кистеневке (Б.М. Кустодиев, 1919 г.) |  Портрет Ирины Кустодиевой (1926 г.) |